国立科学博物館 「舞台照明用調光装置の系統化調査」のご紹介

2024年7月1日

皆さま、こんにちは。

本日もマルモの舞台裏ブログをお読みいただきありがとうございます。

本日は「技術」に関するお話です。

技術――それははるか昔より人が日常や文化活動を営む上で必要とされ、

生み出されてきた方法や手段のことを一般的には指すようです。

技術は人間活動や文化とも密接な関係性の上に作られ発展してきたことになり、

技術開発の歴史を残すことは、文化がどのように作られて来たかの歴史を残すこと

にもなります。

技術開発はどのように進められたのか、

技術の進展にはどのような条件が必要であったのか、

ブレイクスルーはどのような瞬間に生じるのか、

先達の大局の判断はどうであったか、

難関に当たってどのように処したか、

といった貴重な記録は後世に伝えるべき豊富な事例であり、記録をきちんと残すことで、

科学研究や技術開発における日本の貢献を世界に発信することもできます。

この度 国立科学博物館から『技術の系統化調査報告第33集』が発刊されました。

『技術の系統化調査』は、ある特定の技術領域での技術開発・技術革新に長年にわたり

取り組んできた専門家を主任調査員として招き、関連する分野の技術発達を系統的に

調査研究すると共に、その技術と社会・文化との相互関係の分析を行ったもので、

現在では132テーマにわたる調査報告がなされています。

『技術の系統化調査報告第33集』には当社顧問の佐伯隆夫が前年度まで国立科学博物館の

主任調査員として取り組んだ「舞台照明用調光装置の系統化調査」が収録されています。

この報告書は、舞台照明についての基本的な知識を丁寧に説明しながら、

舞台照明用調光装置の変遷を俯瞰的にとらえた内容になっています。

「舞台照明用調光装置の系統化調査」の構成と内容

『技術の系統化調査報告 第33集』に収録された「舞台照明用調光装置の系統化調査」は、

以下のように構成されています。

1章 はじめに

2章 舞台照明設備の概要

3章 舞台照明の歴史

4章 欧米の模倣から始まった抵抗式調光器時代

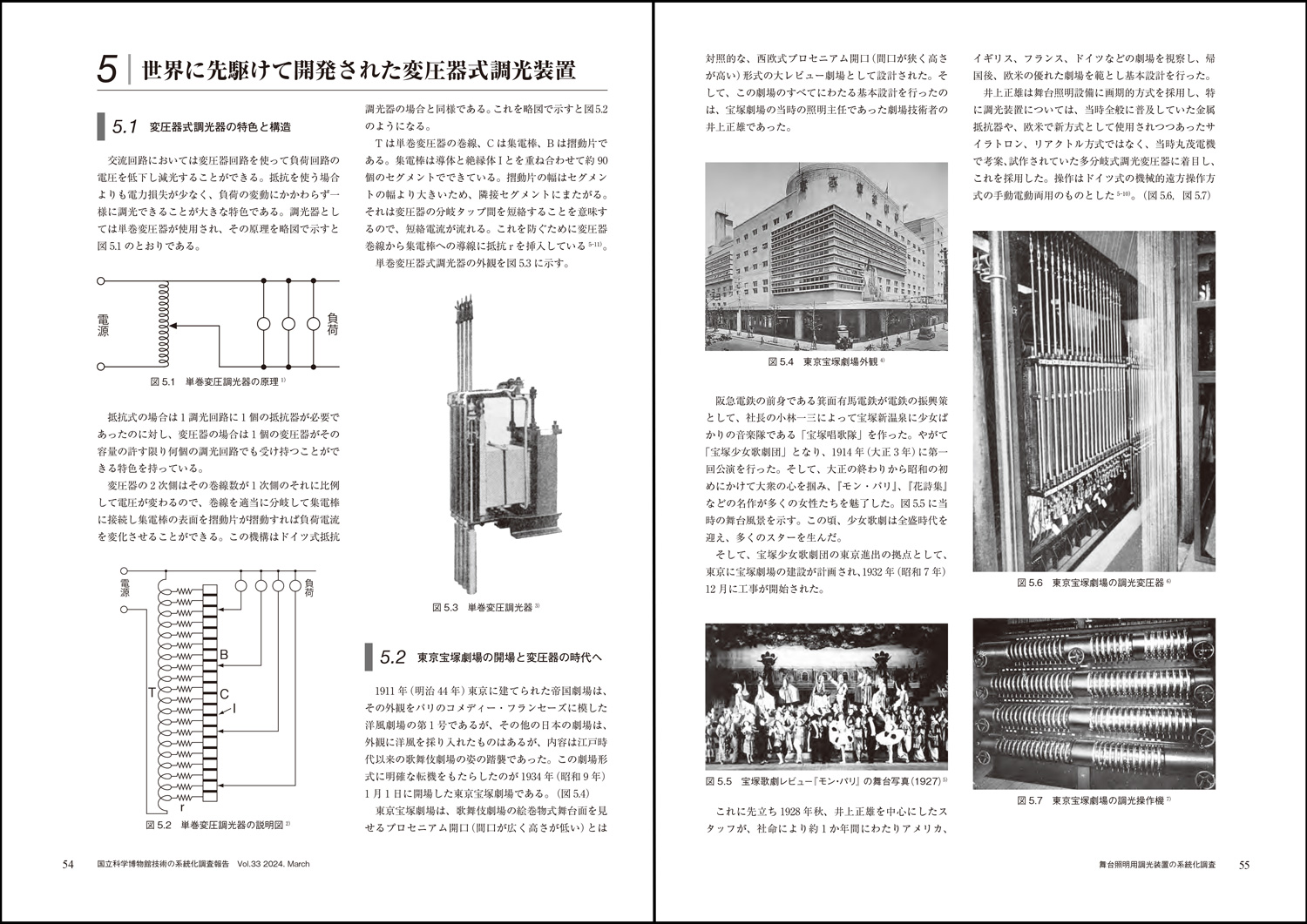

5章 世界に先駆けて開発された変圧器式調光装置

6章 半導体技術によるサイリスタ調光器時代

7章 サイリスタ調光装置における調光操作卓

8章 回路選択機構(パッチ機能)

9章 現代の舞台照明

10章 おわりに

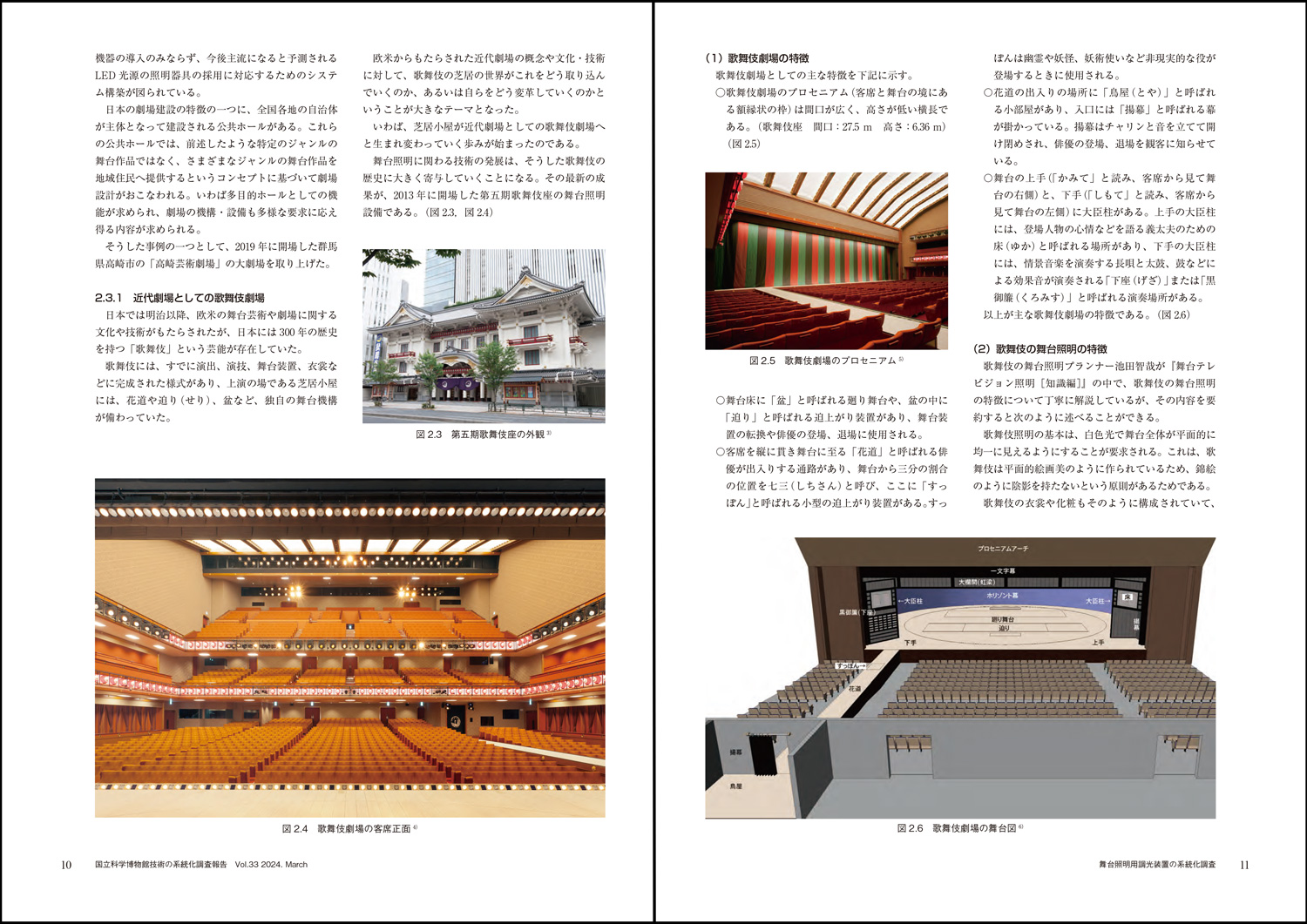

一般的によく知られていない劇場の設備機構や舞台照明設備についての理解を深めるために、

2章では舞台照明設備の概要を説明し、上演される舞台作品のジャンルによって異なってくる

劇場形態の特徴や劇場形態に伴う舞台照明設備の相違を、図版や写真を多用しながら

解りやすく記述しています。

次の3章では舞台照明の歴史について、太陽光の時代から白熱灯の開発までを、

我が国だけでなく欧米の劇場の歴史をも視野に入れながら説明しています。

4章以降はこの調査報告の主要テーマである調光装置について解説し、

抵抗式調光器、変圧器式調光装置、そしてサイリスタ技術の調光器への応用

といった調光装置の変遷を詳細に記述し、さらに調光操作卓や回路選択機構など

システムとしての舞台照明設備についても言及しています。

また、9章では大きく変化しつつある近年の舞台照明の現状にも触れ、

ムービングライトやLED器具の制御方法なども紹介しています。

歴史を刻む貴重な資料・製品を紹介

「舞台照明用調光装置の系統化調査」では、主要テーマである舞台照明用調光装置の

変遷についての記述に付随して、調査を進めるなかで入手された貴重な資料や、

現存している戦前の調光機器などについても紹介し、我が国の舞台照明発展の軌跡を

明らかにしています。

川部配電機器研究所の舞台照明用機器カタログ

川部配電機器研究所は、丸茂電機製作所と同時期に調光器や照明機器の開発に

着手していた企業でしたが、戦災によって廃業したため、その事業内容がわかる

詳細な資料が残されていないようです。

川部配電機器研究所の昭和初期のカタログは、東京・港区立郷土歴史館に保管されており、

我が国の舞台照明用機器の開発史を理解するうえで貴重な資料といえます。

マツダ照明学校とサイラトロン調光器

東京電気株式会社(現在の株式会社東芝)が1927年に設立したマツダ照明学校と

サイラトロン調光器に関する資料も、後世に残しておくべき貴重な記録といえます。

特に、マツダ照明学校の講堂でおこなわれていた舞台照明についての先駆的な研究や、

照明による舞台表現を探求する試みは、我が国の舞台照明の歴史を語る上で、

欠かすことのできない事業だと思われます。

このマツダ照明学校とサイラトロン調光器に関する資料や写真類は、

東芝ライテック株式会社から提供されています。

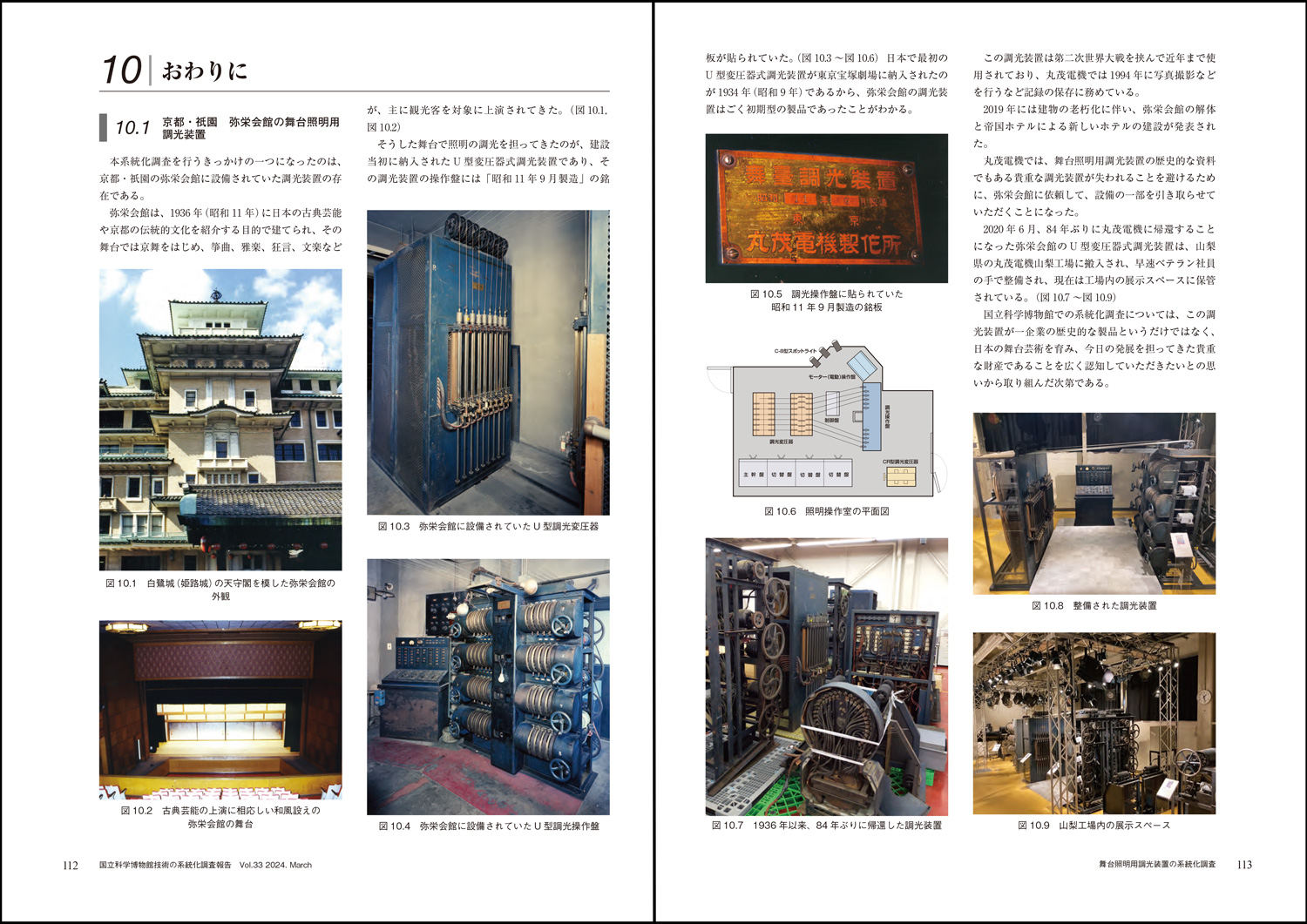

京都・祇園 弥栄会館の調光装置

京都・祇園の弥栄会館に現存していた「丸茂電機製作所1936年(昭和11年)9月製造」の

銘板を持つ変圧器式調光装置を、丸茂電機株式会社では2020年に引き取り、

点検・整備を施し、現在は山梨工場に保管しています。

今回の「舞台照明用調光装置の系統化調査」の活動を進める契機となったのは、

弥栄会館の建て替えに伴い、廃棄寸前だったこの調光装置の引き取りを実現できた

ことでした。

山梨工場では、変圧器式調光装置 開発時の最初期に製造・納入された機器を、

ほぼそのままの形で、多くの方々に間近で見ていただけるよう、展示スペースが

整えられています。

「舞台照明用調光装置の系統化調査」の意義

今回、国立科学博物館刊行の『技術の系統化調査報告 第33集』に、

「舞台照明用調光装置の系統化調査」が収録されたことによって、

これまで業界内で伝承されてきた舞台照明用調光装置の技術の歴史が、

我が国の科学技術史の一角に記録されることになりました。

また、これを第一歩として「舞台用照明器具の系統化調査」の企画が予定されるなど、

歴史を継承する試みが続けられています。

なお、『技術の系統化調査報告 第33集』は、国立科学博物館より全国の公立図書館などに

配布されているとともに、国立科学博物館 産業技術史資料情報センターのWEBサイトで、

PDFデータ(カラー版)が公開されており、「舞台照明用調光装置の系統化調査」も

全文自由に閲覧することができます。